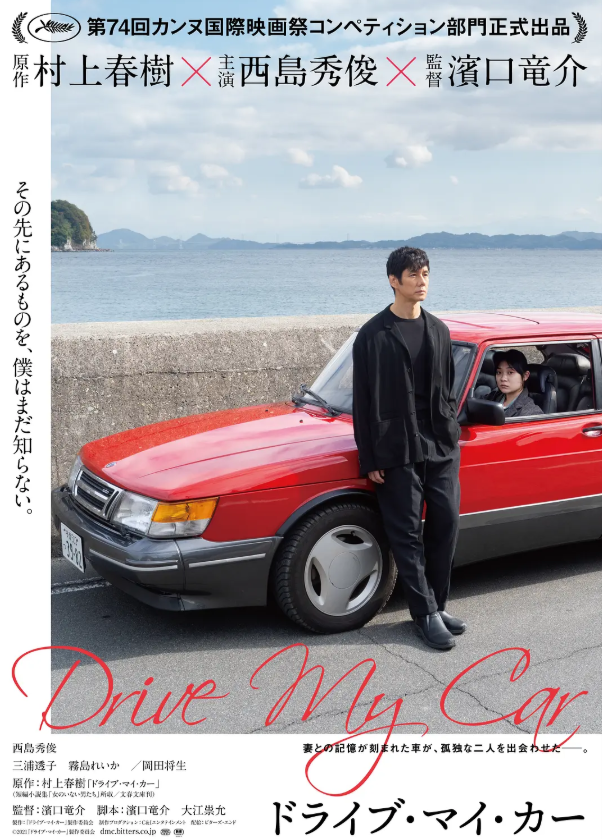

时至今日,滨口龙介《驾驶我的车》的“魔法”还在继续着。

从去年到今年,电影无论是提名还是获奖,都拿到手软,并被日媒高度赞誉“亚洲之光”、“最有可能获得奥斯卡奖的日本外语片”村上春树+契诃夫+滨口龙介的神仙组合,已经是很多文学迷的首选了。

电

影《驾驶我的车》改编自村上春树小说集《没有女人的男人们》的同名短篇《驾驶我的车》。

虽然情节八九不离十,但这部电影却并未被原著牵制。

可以说它有着满满的滨口魔法——这是一种能从柴米油盐中提炼奇迹的神奇画笔。

这次滨口龙介也挑战在电影中,埋入多重互文游戏,声音感、画面感都跟以往的作品风格不同,这样一来,仿佛村上春树式的“似曾相识”在眼前张开,有如一趟三小时的思想兜风。

所以本文将以一位身兼滨口龙介与村上春树的双重粉丝视角,拆解《驾驶我的车》层层谜语和细节。

看完电影,不妨让我们交换一下心得。(友情提示,3小时的片长,慎入!)

车无论是村上春树还是滨口龙介,作品里都有大量开车的场景描写。

当然对村上来说,比起车本身,他似乎对司机与乘客的关系更情有独钟些。

《1Q84》开篇,女主角青豆便与计程车司机在车里谈论杨纳杰克,而青豆也是在司机那句“不要被外表骗了,现实经常只有一个”的召唤下,走进另一个现实。

这么说来,村上笔下的角色确实是连一位整天开车的司机,品味都好得异常。

他笔下的“车”也往往担负钥匙的功能,为角色打开通往异处的门扉,不过也有时候,车就是“异处”本身。

正如村上《遇见百分百女孩》里的短篇故事《计程车上的吸血鬼》描述主人公遇上一位开计程车维生的吸血鬼司机,以一段漫长荒诞的对话,让角色从人际关系的规则中解放。

而滨口龙介里的“车”,则是让台词与角色发酵的培养皿。《欢乐时光》开篇,四位女主角在缆车上缓缓移动,光与影拉开她们的面容,勾勒出故事的轮廓;《偶然与想像》的第一个故事里,两位少女也在计程车上,谈话间点出故事里的不同。

滨口龙介的车厢镜头别有风味。他曾在与奉俊昊的对谈坦言,这样的拍摄手法是为了填补“以写作叙事切入电影创作”的盲点: “书写对白时,我会想,如果电影欠缺动感会很无趣。

如果对话能发生在会移动的地方,譬如驾驶我的车,场面看起来就会有意思些,让静寂的时刻也充斥着动态。这是我掩饰自己创作盲点的方法。”

有趣的是,在《驾驶我的车》中,驰骋在濑户内海的,应该是一台黄色萨博900,而非电影里出现的红颜色。关于这点,滨口龙介也有解释: “处理拍摄用车的负责人与我见面时,开着红色的萨博900出现,远远开来感觉满帅气,我当下觉得或许这更适合。”“车”作为电影里,把角色间情感凝练成一体的关键,红色确实比黄色更能吸引目光。其实滨口龙介不擅长拍出壮观的场面,也写不出好莱坞那样的剧本,所以只能从日常微小细碎的对话着手,或者说是不断逃避自己的弱点,最后总算找到自己的特色。

烟观影前准备一包吧!相信我,用得上。村上春树作品里,烟的登场往往特别别致。《人造卫星情人》里小菫抽轻盈的塞勒姆凉烟,《挪威的森林》的绿子、《寻羊历险记》主人公则喜欢经典款万宝路,《奇鸟行状录》里的女裁缝爱抽斯丽姆丝……这当然不是村上在某个时间段变换口味而随机列出的烟名。村上常以烟的品牌捕捉其角色中的神态,例如《挪威的森林》里渡边曾调侃万宝路牌不适合绿子这样的年轻女孩抽——这样做的目的实际上是在侧写绿子的不平凡。

当然这段“经历”也来自村上的日常。村上春树写作前期,往往仰赖抽烟时理清思绪、集中注意力,甚至有一天要抽60根的传闻。如此瘾大的人却在创作《世界末日与冷酷异境》时期果断戒了烟,他的理由很简单:不想被什么东西给束缚住。果然是他!村上春树连戒烟都非常“村上”。

滨口龙介有没有烟瘾我们不得而知,但他倒是让《驾驶我的车》里第一男主西岛秀俊抽了不少。《驾驶我的车》中抽烟的桥段总共有七次。男主家福家福悠介发现妻子音正在和同事高槻耕史外遇时,难忍内心波折,点着电影第一支烟;第三支烟则是家福与渡利在风大的海边彼此借火、吐露心扉时抽起的。烟让《驾驶我的车》里的镜头拥有了呼吸与屏息的余韵,也是各角色间安静的火花。

这其中最让人印象深刻的烟戏有二:第六支烟。家福跟渡利在车里两人手搭着手,烟气氤氲出天窗。无声说完了两人曾有与现有的伤口:活着本身就会要命。第七支烟。是渡利给死去的母亲点上的。两人探访渡利被泥石流破坏的老家,渡利赤手在雪地上挖一个小洞,点烟,把烟立在洞底,雪地中央燃起一缕白息,仿佛是雪在呼吸,连带着被废墟埋葬的渡利母亲也在呼吸……这是生者对死者的追悼,生者也是在对往日的宽恕与求得逝者谅解。

山鲁佐德《一千零一夜》里的情节或许是我们对于“讲故事”最初的启蒙。这个故事我们都熟:一位残暴的国王每日都要娶妻,并将其杀害。直到他遇见一位少女,少女彻夜说着光怪陆离的故事吊国王胃口,国王为了知晓故事后续,才放过了少女。而少女的名字,就叫做山鲁佐德。村上春树《没有女人的男人们》里的短篇集《山鲁佐德》也描写了一个神秘女子,在与男人发生关系后,她会不自觉讲起一段似真似假的故事,村上借着“讲故事”来诠释语言的诱力。这桩概念被滨口龙介改编进了《驾驶我的车》中。

身为编剧的妻子在每次与丈夫发生关系后,也会在意识模糊时,虚构出一段精彩的故事,但妻子会随着意识的清醒而忘掉刚才的内容,为了能让妻子把这些剧情写成剧本里,就得靠丈夫即时记下故事,如此你来我往,这件“小事”就变成夫妻间比性更亲密的默契。这种“孕育”故事的过程,令我想到海马的生产习性。家福与妻子对待“故事”的历程,就好像海马伴侣的孵育行为一样。恰好,妻子开始捏造故事,也是在失去女儿之后。曾经的失去带给她新的灵感产出。“讲故事”联系起两人的情感,有如家福跟音的第二个孩子般重要,所以当高槻耕史道出妻子未曾说完的故事后续时,家福也对亡妻感到了前所未有的疏离与陌生。

不被身体、物理距离所契约的关系深浅,是滨口龙介常在作品中尝试探讨的线年《偶然与想像》的第一则故事《魔法(也比不上的虚幻)》中,两个女人在车里谈到一种聊天经验,不用调情和暗示,却可以深深碰触彼此内在、令人性兴奋的对话,也得出结论——单纯的聊天原来可以比性更暧昧!这个瞬间在《驾驶我的车》里得到新的回应,滨口龙介在日常生活中建立副本,酝酿自己的世界观。这种“故技重施”,恰恰也是滨口龙介最擅长的。

西岛秀俊没记错的话,《驾驶我的车》是西岛秀俊二度参与村上改编电影的作品了。第一次是村上的《东尼泷谷》。市川准导演改编的《东尼泷谷》通过故事主角,东尼泷谷的模糊面孔,投影出生于日本战后一代人,在过份安定的城市生活里,内心难以消化的孤独。西岛秀俊在本片只负责旁白。尽管无法肉眼看见他的英气,但那宛如被压在海底的低沉声音,可以说是本片的点睛之笔。《东尼泷谷》不收对白,不收现场嘈杂的环境音,观众的听觉被集中在旁白的叙事节奏上,搭配坂本龙一的配乐,是比小说更像小说的观影体验。全程沉默的角色,饱和度低的色调,东尼泷谷的孤寂像是长在银幕上的一颗黑洞,着魔似地把人吸进去。

身为村上迷的西岛秀俊曾说,自己本想演《东尼泷谷》的瀑谷省三郎,奈何市川准已找来尾形一成,他不愿演其他角色,只好以声音参与本片。如今《驾驶我的车》给了他权力发挥的男主角的机会,也算是圆梦了。

女司机渡利在复杂关系里挣扎的女性,永远是滨口龙介剧本的重心。就在不久前上映的黑泽清的《间谍之妻》担任编剧一角的滨口龙介,绘制了一幅女性被时代与爱情所逼,毫无保留奉献自己的凄凉图像。单就对女性刻画深浅而言,滨口龙介跟村上春树很不一样!我们多能在滨口龙介的电影里,看见女性在异性恋关系中尝尽苦涩;村上的小说中亦有类似描述,只不过大多仍以男性视角出发,就连他作品中极少数处理女同题材的《人造卫星情人》,叙事角度都带有一些男性对女性的无能为力或“舔狗式”的费解,性别意识在村上的小说中略显单薄。

“这样”的滨口龙介,翻拍“这样”的村上春树,处理性别的策略实在是令人好奇。从剧情上来看,滨口龙介确实是照着村上的原作来的,《驾驶我的车》有别以往,从男性视角出发。尽管女性角色的内心刻画较少,却没有因此变成陪衬。渡利担任家福司机一职,对开车技术极为苛扣的家福,对陌生人的开车技术戒慎,没想到渡利的驾驶手法意外与家福契合。

原来,渡利之所以被家福称赞“坐在她的车上,几乎感受不到重力,有时甚至忘记自己在车上”肇因于渡利的一段创伤。渡利高中时,卖淫的母亲让她担当驾驶,为了不把母亲吵醒,渡利练就了路况再糟糕、还是能保持车体平稳的技巧。原作最后如此漂染两人的依赖: “我睡一下哦。”家福说。渡利没有回答,就那样默默继续开车。有时不拍胜有时拍。滨口龙介营造角色回忆时,不如一般电影会转场,让往事在电影里复活。他更倾向现实情况,角色自述过往,给足观众想象空间,也让故事更专注于当下。故事中渡利对母亲的描述皆是如此。

渡利也告诉家福,原来她的母亲体内存在另一个人格,幸知。幸知对待渡利亲和,有如朋友一样。对渡利而言,当她目睹母亲濒死,而不出手拯救,其实也是在残忍地凝视幸知之死。她既杀死了母亲,也杀死了密友。“如果我是你父亲,我会抱着你说:不是你的错。”即使家福如此安慰渡利,“但事实是,你杀了母亲,我杀了妻子。”两人随后进入隧道,黑暗倾斜而来。这种影像体现原著的描绘,是滨口龙介第二擅长的手法。

万尼亚舅舅这个情节是《驾驶我的车》里最难懂的一部分。 原作中是这样说的:光是朗诵契诃夫的剧本,真实的自己也会被拉扯进来。叙事中放置“超链接”跟“压缩包”,是村上小说里常见的笔法。不同的音乐、文学、艺术作品,甚至是人名、地名,在村上春树的调度下,成为一道道若有似无的隐喻,建构独特的世界观,也成为一代文青养成指南。而原作里,村上为我们安排的,是契诃夫的名作《万尼亚舅舅》。

到底《万尼亚舅舅》是个怎样的故事呢?故事描述了退休教授谢列勃里雅科夫与貌美年轻的妻子伊莲娜返乡居住。姐姐伊莲娜的到来,使农场主人万尼亚舅舅、乡村医生阿斯特洛夫内心荡漾。尤其万尼亚舅舅开始反思生存的意义:25年来,万尼亚舅舅替视为偶像的谢列勃里雅科夫看顾庄园,虚掷生命的结果,却是在某日发现姐夫的庸俗。庄园在谢列勃里雅科夫造访后,回不去往日平静,角色们突破了一层情绪阻力,开始疯狂地爱、疯狂地恨。这则故事往往表层矛盾冲突显得并不激烈,但具有深沉的意味和内在的张力,犹如一条波澜不惊的江河底下暗藏着潜流涌动。

滨口龙介替我们解压缩、点开超链接,把《万尼亚舅舅》的文本更完整地穿缝在《驾驶我的车》里,包括家福驾驶我的车播放的录音带、家福带领演员们捧读台词的时刻、以及演出现场。录音带是家福让音录制的,音的死,仿佛只是她的身体消失,她的声音把灵魂保留在电影里,到最后甚至成了萨博900的地缚灵,也是家福给自己下的紧箍咒。录音带的声音,或家福开车时的台词练习,经常在电影里混肴着观众的认知:这究竟是台词?还是角色借台词坦承心事?当家福朗诵“那女人的忠实是彻头彻尾的虚假,原来我们有同一种悲伤,因为我们爱上同一种女人……”时,观众也不寒而栗,表情冷峻的家福对音的背叛,是否也抱持炽烈摇曳的恨意?

但我想,《万尼亚舅舅》也是让《驾驶我的车》不如滨口龙介前几部作品来得灵动和受欢迎的主因。在看《欢乐时光》时,观众都能注意到,滨口龙介有意拖长电影的速度,比如在一小说朗读会的桥段里,让作家念完小说段落,电影里的听众开始疲倦,电影外的观众也不太耐烦,完成了电影时间与现实时间的同步。《驾驶我的车》里《万尼亚舅舅》的出现,像一个机关咬着机关,剧本里的对白,都影射角色的情状、并如发条般与角色密切互动。这样的设计实则有些刻意了,滨口龙介没有在文本与电影人物之间,留足缝隙与呼吸节奏,个人认为,若是能再松动一点会更好些。滨口推进日常的抚触,被改编的手痕稍稍破坏,是电影比较可惜的地方。

高槻耕史与《万尼亚舅舅》特别相似的是,村上创作了一个跟他性格相反的角色——高槻耕史。高槻是片中饰演万尼亚舅舅的角色。划破寂静的一声枪响,饰演万尼亚舅舅的高槻,在最后一次排演中向谢列勃里雅科夫开枪。此时,一批警员来到排练现场,抓捕高槻。原来高槻不只在戏里,也在现实中杀了人。高槻是电影中推进剧情的要角,他铸下的错误、说了一些煞有介事的话,不断影响着家福的思绪与行动。

不过在原作中,家福跟高槻摩擦很少,两人也称得上情投意合的好友,高槻在村上小说里的定位,类似《且听风吟》里的老鼠、《烧仓房》里纵火的“他”,是村上小说里常出现、爱给主角下指导棋的酒友型角色。滨口在电影里更剧烈的解压缩,是观众解出高槻这个角色的另外一层存在意义。在家福跟高槻同车的一场戏中,高槻间接承认与妻子音的外遇关系,却也锐利指出人际关系的无能,那是家福原先不愿面对的: “我们难道能够了解谁的全部吗?就算深深爱着那个人?”“想要看清别人,就只能更深刻而直接地凝视自己。”

上十二泷町法国小说家米兰·昆德拉《不朽》里有这样一句话,“公路自身什么也不是,而只从所连接的两点获得了它的全部意义。”是啊,公路什么也不是,但为什么我们仍爱看公路电影呢?并且在看公路电影时,比起他的出发与抵达,更痴情于被车窗剪裁的每一段风、每一寸风景?我想是作为漫漫人生的隐喻,公路使我们能更好的凝视自身。《驾驶我的车》也是!

《驾驶我的车》最后,家福与渡利来到渡利的故乡,上十二泷町,也俨然是一场公路电影特有的(未)完成式:角色在旅途中完成些什么,回归日常后,也有什么变得不一样了。“什么”是什么并非重点,而是“什么”的发生本身,让人意识到,“经过”有时比出发或抵达更美。那辆红色萨博900离开隧道的瞬间,画面切换成极白的雪景。原本的环境音被一下子撤销,滨口龙介拍出了语言或文字无法追及的无声状态,然而无声也是声,镜头在耳鸣。声音的真空,也让观众明白,两人已经来到上十二泷町。

那么“十二泷町”到底是什么?村上春树在作品中对北海道告白不少次,也与十二这个数字紧密相系(生日刚好是一月十二日),他在《寻羊历险记》里虚构了一个北海道地名——十二泷町,故事设定中,那里是日本绵羊的发源地,也是“羊”这个超现实角色离开羊博士后,暂时的落脚处。放心,我没有打错字。《驾驶我的车》及原作中的“上十二泷町”、《寻羊历险记》的“十二泷町”确实有一字之差。但倒也无妨,或许我们都可以将其视作村上对北海道的投射。有意思的是,村上春树原作最初在日本杂志《文艺春秋》刊登时,使用的是“中顿别町”的真实地名,但因为写了句“轻轻叹一口气,把点着的烟就那样弹出窗外丢掉。这种事可能在中顿别町大家都平常地这样做。”而受到中顿别町议员的抗议,认为村上春树污蔑町内居民。村上春树事后道歉,坦承无此意,并将其改成“上十二泷町”。

废墟,雪地里飘零的鲜花,点着的烟,使得上十二泷町发挥了公路尽头的无限魅力。 “我应该是受伤了,伤到都疯了。我深深地受伤,却选择对现实视而不见,选择不倾听自己的心。”家福讲出改编自短篇《木野》的台词,村上春树把痛失妻子的角色封印在黑暗安静的房间,滨口龙介选择让角色面对创伤。杀了母亲的女儿,杀了妻子的丈夫,残缺的两人在雪中拥抱,完整彼此。“活下去的人,只能不断思考死者生前的事。”被死者改变的生者的眼睛,将会继续确认未来的风景。

结局 “万尼亚舅舅,我们要继续活下去,我们走过漫漫长日,度过漫漫长夜,咬紧牙关度过命运带给我们的考验,尽管不能休息,但我们会持续努力为他人工作,等到最后的那一刻到来,我们都可以平静离去。”比着手语的索尼亚,最后在万尼亚舅舅的胸膛上,划下一刀般比示:我们将得以休息。契诃夫并未让索尼亚与万尼亚舅舅得到幸福,却给予他们善于等待的双眼。尽管直视伤口,但不代表疼痛消失,滨口龙介电影里的角色总是如此。

他们带着失去活下去,多像我们的人生,残酷得清清楚楚。《驾驶我的车》是一则温柔地提醒:痊愈的前提是不要再受伤。我们不免想起生活中,那辆红色轿车抵达的尽头,如上十二泷町的风景,大雪覆盖废墟,没有声音的魔法时刻,我们能够好好地练习受伤,好好地痛。